クライアントに信頼される査定士になるための接客術

1. 信頼される家財査定士とは?

家財査定士の仕事は、単に品物の価値を見極めることだけではありません。

依頼者にとっては、家財の整理は「思い出の整理」でもあり、そこにはさまざまな感情が伴います。

例えば、ある高齢の女性が遺品整理を依頼した際、「夫が大切にしていた書斎の本を手放すべきか悩んでいる」と相談されました。

ただ価値を査定するだけでなく、依頼者の気持ちに寄り添いながら「本を大切にしてくれる方に譲る方法もあります」と提案したことで、女性は安心して整理を進めることができました。

このように、依頼者が納得できる形で家財を整理できるようサポートすることが、信頼される査定士の役割です。

そのためには、査定の知識や技術だけでなく、「接客力」が不可欠となります。

本記事では、クライアントに信頼される査定士になるための接客術について、具体的な方法を紹介していきます。

2. 信頼を築くための基本的な接客マナー

家財査定士として信頼を得るためには、知識や査定スキルだけでなく、接客マナーが重要です。

特に、依頼者は不安や迷いを抱えていることが多いため、安心感を与える接し方が求められます。

☑第一印象が重要!身だしなみ・言葉遣い・態度に気をつける

第一印象はたった数秒で決まり、その印象が後の関係性に大きく影響します。

特に家財査定士は、依頼者の自宅に訪問するケースが多いため、清潔感や礼儀正しさが求められます。

実例:第一印象の違いが査定の結果を左右したケース

ある査定士Aさんは、Tシャツにジーンズというラフな服装で訪問しました。

依頼者は「本当にプロの査定士なのか?」と不安を感じ、査定を断念。

一方で、Bさんはジャケットを羽織り、名刺を差し出しながら「本日はご依頼ありがとうございます」と丁寧に挨拶。

これにより、依頼者は安心し、結果として査定依頼がスムーズに進みました。

<信頼感を高めるポイント>

・服装:スーツや襟付きシャツなど、落ち着いた印象のものを選ぶ

・挨拶:明るく、はっきりと名乗り、「お世話になります」と一言添える

・名刺の渡し方:両手で渡し、相手の目を見て「よろしくお願いします」と伝える

☑依頼者の話をしっかり聞く「傾聴力」

家財査定では、依頼者が思い出の詰まった品を手放す決断をすることも多いため、ただ査定額を伝えるだけでなく、心情に寄り添う姿勢が大切です。

そのために必要なのが「傾聴力」です。

実例:「傾聴」で依頼者の心が軽くなったケース

ある70代の女性が、「亡くなった夫のカメラを手放そうか迷っている」と相談。

査定士が「お話を聞かせていただけますか?」と優しく促し、じっくり話を聞くと、実は「価値があるなら大切にしてくれる人に譲りたい」という気持ちがあることが分かりました。

そこで、ただの買取ではなく、カメラ愛好家に譲る方法を提案。

女性は「夫も喜んでくれるはず」と納得し、安心して手放すことができました。

<傾聴力を高めるポイント>

・相手の話を遮らず、うなずきながら聞く:「ええ、なるほど」「そうだったんですね」

・オウム返しを活用する:「ご主人の思い出が詰まったカメラなのですね」

・要約して確認する:「つまり、大切にしてくれる人に引き継いでほしいということですね?」

☑適切な距離感を保つコミュニケーション

依頼者との関係性を築く際、親しみやすさとプロフェッショナルさのバランスが大切です。

フレンドリーすぎると軽く見られ、事務的すぎると冷たい印象を与えてしまいます。

実例:適切な距離感が安心感を生んだケース

ある査定士が、依頼者の趣味について話を広げすぎた結果、「個人的なことを聞かれすぎて不快だった」とクレームになってしまいました。

一方で、別の査定士は、適度な共感を示しながら「ご家族のご意向も大事にしながら、最適な方法をご提案いたします」と伝えたところ、依頼者は「この人なら安心して任せられる」と感じ、信頼関係が築けました。

<適切な距離感を保つポイント>

・親しみやすさ:「○○様の思い出が詰まったお品ですね」と名前を呼ぶ

・プロらしさ:「市場価値とご希望を踏まえて、最適なご提案をさせていただきます」

・無理に会話を広げない:「よくご趣味で使われていましたか?」→「はい」のみなら深掘りしない

3. 査定時の接客ポイント

家財査定士として、ただ査定額を伝えるだけでは依頼者の満足度は上がりません。

依頼者の不安や疑問に寄り添い、納得のいく形で査定を進めることが大切です。

ここでは、査定時に信頼を築くための3つの接客ポイントを紹介します。

☑「査定の根拠」をわかりやすく説明する

査定額を伝える際に、依頼者は「なぜこの価格なのか?」と疑問を持つことが多いです。

専門用語を並べるのではなく、わかりやすい言葉で丁寧に説明することが重要です。

実例:「説明の仕方で依頼者の納得度が変わる」

50代の女性が、亡くなった父の腕時計を査定に出したときのこと。

査定士Aは「市場価値的に◯万円です」とだけ伝えましたが、依頼者は「もっと高くなると思っていた」と不満顔でした。

一方、査定士Bは「このブランドは人気ですが、状態によって価格が大きく変わります。例えば、この傷がなければさらに価値が上がる可能性があります」と具体的に説明。

依頼者は「そういう理由があるんですね」と納得し、気持ちよく手放すことができました。

<分かりやすく説明するポイント>

・査定額の決定要因を伝える:「市場価値」「保存状態」「ブランド」「流通量」など

・数字だけでなく、具体例を交える:「このモデルは今◯万円前後で取引されています」

・専門用語はかみ砕いて説明:「エイジング(経年変化)=時間が経って味わいが出ること」

☑無理な買取や処分を勧めない

依頼者の中には、「手放すかどうか迷っている」人も多くいます。

そのようなときに、無理に買取を勧めるのではなく、依頼者の気持ちを尊重した提案をすることで、信頼につながります。

実例:「売る気がなかった依頼者が納得して手放したケース」

80代の男性が、亡くなった妻の帯を査定に持ち込みました。

「売るつもりはないけど、価値だけ知りたい」とのこと。

査定士は「とても素敵な帯ですね。こういう帯は、着物好きな方に大切に受け継がれます」と話しながら査定を実施。

「売ることも一つの方法ですが、保管し続けることもできますし、寄付や譲ることも可能です」と選択肢を提示しました。

最終的に男性は「妻の思いを大切にしてくれるなら…」と納得して、帯を手放す決断をしました。

<依頼者の意向を尊重するポイント>

・「売るかどうか迷っている」気持ちに寄り添う:「査定だけでも大丈夫ですよ」

・手放し方の選択肢を提示する:「買取」「寄付」「形見分け」「リメイク」など

・「売らない選択肢」も尊重する:「無理に売る必要はありません。ゆっくりご検討ください」

☑査定後のフォローで信頼関係を強化

一度の査定で終わりではなく、依頼者との関係を続けることが大切です。

「またこの査定士にお願いしたい」と思ってもらえるようなアフターフォローが、信頼につながります。

実例:「アフターフォローでリピート依頼が増えた」

ある査定士は、査定後に「何かあればいつでもご相談ください」と一言添えました。

数ヶ月後、その依頼者から「前回の査定が丁寧だったので、今度は母の遺品を整理したい」と連絡がありました。

また、査定結果を伝えた後に「この品物を保管する場合、湿気に注意してください」などのアドバイスをしたところ、依頼者は「親身になってくれる査定士だ」と感じ、知人にも紹介してくれました。

<信頼関係を築くフォローポイント>

・査定後に一言添える:「何かお困りのことがあれば、いつでもご相談ください」

・次回につながる提案をする:「他にも気になる品があれば、無料で査定できますよ」

・依頼者の役に立つ情報を提供する:「〇〇を保管する際は、こうすると良いですよ」

4. トラブルを防ぐための接客スキル

家財査定の現場では、依頼者の思い入れや期待値の違いからトラブルが発生することもあります。

信頼される査定士になるためには、事前にトラブルを防ぐ対応を心がけることが重要です。

☑クレームにつながらない対応を心がける

査定額に納得がいかない依頼者が、不満を抱くケースは少なくありません。

「思っていたより安い」「こんなに価値がないなんて信じられない」といった反応があった際、冷静かつ丁寧に対応することでトラブルを未然に防げます。

実例:「査定額への不満を上手に収めたケース」

60代の女性が「昔購入したブランドバッグだから高く売れるはず」と査定を依頼しました。

しかし、市場価値や状態を考慮した査定額は、依頼者の期待を大きく下回るものでした。

対応NG例

査定士が「これが相場ですので」と一方的に断言 → 依頼者は納得せず不満が募る

対応OK例

査定士が「〇〇ブランドのバッグは人気ですが、現在の市場では△△円前後が相場です」と説明。さらに、「保管状態が良ければ、もう少し価値が上がる可能性もあります」と補足。

依頼者は「そういうことなんですね」と納得し、安心して手放す決断をされました。

<トラブルを防ぐポイント>

・査定額の根拠を明確に伝える:「〇〇の状態によって価格が変わります」

・選択肢を提示する:「今売らなくても、少し様子を見るのも一つの方法です」

・相手の気持ちに寄り添う:「大切にされてきたものですので、ご納得いく形を一緒に考えましょう」

☑家族間の意見が割れたときの対処法

家財整理では、家族の間で意見が食い違うことも珍しくありません。

「母の形見を売るかどうか」「遺品を処分するかどうか」で対立し、査定士が板挟みになることも。

こうした場合、中立の立場を保ちつつ、最適な整理方法を提案することが大切です。

実例:「家族間の対立を上手に調整したケース」

ある遺品整理の現場で、長男は「思い出の品は残しておきたい」、長女は「使わないものは処分すべき」と意見が割れていました。

対応NG例

「長女さんのおっしゃる通り、整理したほうがいいですね」と一方の意見に偏る → 長男が不満を抱き、トラブルに発展

対応OK例

「どちらのお気持ちもよくわかります。大切な品を無理に手放す必要はありませんが、使わないまま眠らせるのももったいないですね」

「例えば、一部は記念として残し、他の品はリユースや寄付を検討するのはいかがでしょう?」と提案。

最終的に、形見の一部を残しつつ、他は有効活用する方法で家族が合意しました。

<家族間トラブルを防ぐポイント>

・中立の立場を保つ:「〇〇様のご意見も大切ですが、△△様のお気持ちも尊重したいですね」

・感情に寄り添いながら、合理的な提案をする:「すべてを残すのではなく、一部を大切に保管するのも良い方法です」

・第三者の視点から選択肢を提示する:「リユースや寄付といった活かし方もあります」

5. まとめ:接客力を磨いて、信頼される家財査定士になろう!

家財査定士は、査定スキルだけでなく、依頼者に寄り添う 接客力 も求められます。信頼される査定士になるために、次の3つを意識しましょう。

☑丁寧な接客で不安を取り除く

誠実な態度や分かりやすい説明で、依頼者が安心できる対応を心がける。

☑査定の根拠を明確に伝える

専門用語を避け、依頼者が納得できる説明をすることで信頼関係を築く。

☑アフターフォローを意識する

査定後も相談しやすい関係をつくり、次回の依頼につなげる。

「ただ査定するだけ」でなく、「またお願いしたい」と思われる査定士を目指し、接客力を磨いていきましょう!

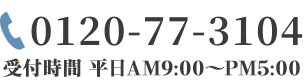

家財査定士について、くわしくはこちら