家財査定でクレームを防ぐための注意ポイント

1. なぜ家財査定でクレームが発生するのか?

家財査定の現場では、査定額への不満や説明不足が原因でクレームが発生することがあります。

例えば、以下のようなケースです。

☑「もっと高く売れたのでは?」 → 市場価値の説明不足で査定額に納得できない

☑「大切な品なのに、軽く扱われた…」 → 思い出への配慮が欠けていた

☑「査定士によって金額が違うのはなぜ?」 → 査定基準の説明が不十分

クライアントにとって家財は単なる物ではなく、思い出や家族の歴史が詰まった大切な財産です。

そのため、査定額が期待よりも低かったり、価値を正しく評価されていないと感じたりすると、強い不満を持つことがあります。

こうしたクレームを防ぐためには、 適正な査定に加えて、クライアントの気持ちに寄り添う対応 が不可欠です。

本記事では、信頼される家財査定士になるために クレームを未然に防ぐ具体的なポイント を解説します。

2. 注意ポイント①:査定額の根拠を明確に説明する

家財査定の現場では、「思っていたより安すぎる!」というクレームが発生しやすいものです。

これは、多くの場合、市場価値と sentimental value(感情的価値)のギャップが原因です。

クレームの原因

・クライアントが「もっと高く売れるはず」と期待していた

・家族の思い出が詰まった品物に対し、査定額が低く感じられる

・なぜその価格になったのか、査定士の説明が不足していた

防止策

1. 査定額の算出根拠を具体的に説明する

「この品物は◯年製の◯◯で、現在の市場価格は平均◯円です」といった具体的なデータを示し、査定額の正当性を伝えましょう。

2. 「思い出の価値」と「市場価値」の違いを丁寧に伝える

クライアントにとって大切な品でも、必ずしも市場での需要が高いとは限りません。

「 sentimental value(感情的価値)」はプライスレスですが、「市場価値」とは別物であることを共感を持って説明すると、納得を得やすくなります。

3. 価格交渉が必要な場合は、事前に対応方針を決めておく

「もし査定額に納得できない場合、どのような対応が可能か?」をあらかじめ考えておくと、スムーズな対応ができます。

例えば、オークション形式での売却や、別の販路の提案など、選択肢を示せると安心されます。

実例エピソード

「亡き父が大切にしていた骨董品が予想より低い査定額だったが、市場価格のデータを見せながら説明したことで納得してもらえた」

ある日、クライアントが「父が集めていた骨董品なので、高値で売れると思っていた」と落胆していました。

しかし、現在の市場動向や保存状態の影響を丁寧に説明し、過去の取引データを提示したところ、「なるほど、そういうことだったんですね」と納得してもらえました。

<ポイント>

クライアントが「自分で調べても分からない情報」を査定士が提供することで、納得感を高められる。

3. 注意ポイント②:事前のヒアリングを徹底する

査定を進める際、クライアントの希望を十分に把握していないと、「こんなはずじゃなかった」と後悔を招くことがあります。

特に、処分・売却・寄付といった整理方法がクライアントの意向とズレていると、トラブルにつながりやすくなります。

クレームの原因

・クライアントの希望を聞かずに進めた結果、査定後に「思っていたのと違う」と不満を持たれる

・「本当は売るつもりはなかったのに」と、感情面での納得感が得られない

・処分・売却・寄付などの選択肢を説明しないまま進め、後から「寄付できるならそっちが良かった」と言われる

防止策

1. 査定前に「売却希望」「リユース希望」「寄付希望」などの意向を確認

査定を始める前に、「この品物をどのように整理したいと考えていますか?」と丁寧にヒアリングを行い、意向を把握しておきましょう。

2. 売るかどうか悩んでいる場合は、無理に進めず選択肢を提案

クライアントの中には、「売るかどうかまだ決めていない」という方もいます。

その場合、無理に査定を進めるのではなく、「リメイク」「一部を形見として残す」「保管場所の提案」など、複数の選択肢を示すと納得感が高まります。

3. 価値だけでなく「どう手放すのが最適か?」を一緒に考える

単に「この品物はいくらになります」と伝えるのではなく、クライアントが最も満足する整理方法を一緒に考えることが重要です。

例えば、寄付を希望する人には、寄付先の情報を提供する、思い出の品を残したい人にはリメイクサービスを紹介するなど、柔軟な対応を心がけましょう。

実例エピソード

「形見の品を売るか迷っていたクライアントに、リメイクや寄付の選択肢を提案し、感謝された」

あるクライアントは、亡くなった母の大切にしていた帯を「手放したほうがいいのは分かるけれど、売るのは少し抵抗がある」と悩んでいました。

そこで、査定士が「帯をリメイクしてバッグや小物にする方法」や「着物を必要とする施設への寄付」を提案。最終的にクライアントは「母の思い出が誰かの役に立つなら」と寄付を選び、とても満足されました。

<ポイント>

クライアントの気持ちに寄り添い、「最適な手放し方」を一緒に考えることで、信頼を得られる。

4. 注意ポイント③:契約内容を明確に伝える

家財査定の現場では、「思っていた金額と違う」「キャンセルできると思っていた」といった誤解が原因でクレームが発生することがあります。

査定額や契約条件を十分に説明しないまま進めてしまうと、後々トラブルに発展しかねません。

クレームの原因

・「査定額を聞いてから売るか決めるつもりだったのに、すでに契約済みになっていた」

・「査定額に納得できず、キャンセルしようとしたができなかった」

・「出張買取後に返品・保証を求められたが、クーリングオフの説明していなかったためトラブルに」

防止策

1. 査定金額・買取条件・キャンセル可否を明確に説明

査定後にトラブルを避けるため、「この金額で買取可能です」「キャンセルは〇〇までなら可能です」「一度買取が成立したら返品はできません」など、重要な条件を事前に伝えておくことが大切です。

2. 書面(査定報告書・契約書)を必ず用意し、口頭でも再確認

クライアントの理解を深めるため、契約内容を文書に残し、署名をもらうことが望ましいです。

また、口頭でも「査定額は○○円で、買取後の返品は不可となります。こちらの内容でよろしいですか?」と確認をとることで、認識のズレを防げます。

3. 「この契約で問題ないですか?」と、最終確認を必ず行う

契約直前に「ご不明点はありませんか?」と一言添えるだけでも、クライアントの安心感が高まり、トラブルのリスクを軽減できます。

実例エピソード

「査定後に金額への不満を言われたが、事前に説明・同意を得ていたためスムーズに対応できた」

あるクライアントは、祖父の遺品である家具を査定に出し、「この金額なら売却してもいい」と納得されて契約を交わしました。

しかし後日、「やはりもう少し高く売れるのでは?」と考え直し、クレームを申し出てきました。

ですが、査定士は契約前に「この査定額でよろしいですか?」と確認し、書面にもサインをもらっていたため、「この条件でご納得いただき、ご署名をいただいております」と丁寧に説明。

クライアントも「事前に説明を受けていたので、こちらのミスですね」と納得し、スムーズに解決しました。

<ポイント>

事前の説明と書面の確認を徹底すれば、トラブルが起こっても冷静に対応できる。

5. まとめ:クレームを防ぐための3つのポイント

家財査定の現場では、クライアントの期待や思い入れが強いため、査定額や手続きに対する不満がクレームにつながることがあります。

しかし、適切な対応を心がけることで、トラブルを未然に防ぎ、クライアントの信頼を得ることができます。

クレームを防ぐための3つのポイント

1. 査定額の根拠を明確に伝える

査定額に対する納得感が得られないと、不満が生じやすくなります。

「市場価格・需要・状態」などの根拠を具体的に説明し、「思い出の価値」と「市場価値」の違いを丁寧に伝えましょう。

2. 事前のヒアリングを徹底する

クライアントの意向を無視した査定や整理方法の提案は、後悔やクレームの原因になります。

売却・寄付・リユースなど、希望する整理方法を事前に確認し、最適な選択肢を一緒に考えることが重要です。

3. 契約内容を明確にする

「思っていた金額と違う」「キャンセルできると思っていた」といった誤解を防ぐため、査定額・買取条件・キャンセル可否を契約前に明確に説明しましょう。

書面での確認と口頭での最終確認を徹底することで、トラブルを未然に防げます。

適正な査定と丁寧な対応が、クライアントの満足度向上とリピートにつながる!

クライアントの大切な家財を扱う以上、信頼関係の構築が何よりも大切です。

誠実な対応を心がけ、クライアントに安心と納得を提供できる家財査定士を目指しましょう!

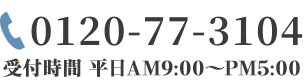

家財査定士について、詳しくはこちら