初めての家財査定現場で得た大きな学び

1. 緊張と期待が入り混じる初現場

初めて家財査定士として現場に立つ――それは、多くの人にとって「試される瞬間」でもあります。

講座で学んだ知識はあっても、実際の現場は理論通りに進まないもの。

依頼者の家に足を踏み入れる前には、期待と同時に「自分に本当に務まるのだろうか」「依頼者の思いに応えられるのか」といった不安がよぎります。

現場に到着した瞬間、空気の重みを肌で感じました。

静まり返った部屋に残された家財たち。

そこには、単なるモノ以上の“時間”や“思い出”が詰まっていることがすぐにわかります。

依頼者の表情は、悲しみ、戸惑い、そしてわずかな期待が入り混じったものでした。

その一瞬で、「自分が担う役割の重さ」を痛感しました。

この仕事は、ただ値段をつけるだけではありません。

依頼者の人生や想いに寄り添い、目に見えない価値を丁寧にすくい上げる。

家財査定士として初めて現場に立ったことで、机上では学べなかった“責任感”と“人へのまなざし”の重要性を強く意識するようになりました。

2. 実際の現場で直面したリアル

初めて家財査定の現場に入ったとき、私は一歩踏み出すのに緊張と戸惑いを覚えていました。

依頼主は、亡くなったお母様の家を整理したいという50代の娘さん。

玄関に入った瞬間、どこかよそよそしい空気を感じ、「本当に自分に務まるのか」という不安が胸をよぎりました。

部屋には、昭和の家具や雑貨が所狭しと並び、棚の奥には埃をかぶった食器や古い雑誌。

正直、ぱっと見では「処分対象」と思えるものばかりでした。

けれど、ひとつひとつ丁寧に手に取り、年代や製造元、保存状態を確認していくと、意外な価値が浮かび上がってきたのです。

たとえば、古びた籐の椅子。

背もたれの編み目が一部切れていたものの、戦後すぐの国産メーカーによるもので、今では希少価値があるとわかりました。

依頼主にそのことを伝えると、「母がいつもこの椅子に座って編み物をしていたんです…」と涙を浮かべながら語ってくれました。

この瞬間、私は「査定とは金銭的価値だけを測る行為ではない」と強く実感しました。

そのモノに宿る記憶や想いを丁寧にすくい上げることが、家財査定士の本当の役割なのだと。

また、査定中に依頼主から「これ、ゴミでいいですよね?」と尋ねられた古い料理ノート。

中をめくると、家族の誕生日に作った手料理のレシピや、新聞の切り抜きが丁寧に貼られていました。

私は「これは、お母様からの人生のメッセージかもしれませんね」とそっと伝えました。

依頼主は少し驚いたように微笑み、そのノートを大切にバッグにしまっていました。

こうした一つひとつのやりとりを通じて、私は“ただの査定作業員”から“信頼される存在”へと変わっていった実感があります。

モノの背景を知り、依頼者の感情をくみ取りながら適切に提案する。

これこそが、現場で学んだ家財査定士としての真の力でした。

3. 養成講座での学びが支えになった瞬間

初めての現場で緊張しながらも、自分を支えてくれたのは、家財査定士養成講座で身につけた「判断軸」でした。

目の前の家財が、単なる古いモノか、それとも誰かにとって価値のある品なのか――現場でその瞬間に答えを出さなければならない場面で、講座で学んだ知識が大きな指針となりました。

依頼主から「この大量の茶器は、全部捨ててもいいですよね?」と尋ねられたことがありました。

見ると、いくつかの茶碗に銘が入っており、中には作家ものと思われるものも。

講座で学んだ基礎知識と、査定時のチェックポイントが頭の中をよぎり、「一度お調べしてから判断しましょう」とお伝えしました。

その結果、一部はリユース市場で需要があることがわかり、処分せずに買取へとつなげることができました。

依頼主は「母が好きで集めていたのに、無造作に処分してしまうところだった。ありがとう」と安堵の表情を見せてくれました。

また、親族間で「これは誰がもらうか」をめぐって、会話に少し緊張が走った瞬間のありました。

そこで私は講座で学んだ「中立の立場を守る」姿勢と、「事実を基に丁寧に説明する」ことの重要性を思い出しました。

「これは昭和40年代のもので、当時の家具としては上質ですが、現在の中古市場では大きさがネックになる傾向があります。ですので、保存されるなら思い出として、ご兄弟でご相談いただくのがよろしいかと思います」

そう伝えると、場の空気が和らぎ、冷静に話し合いができる流れへと変わっていきました。

もし私がその場で価値を即断し、どちらかの肩を持つような言い方をしていたら、対立を生む原因になっていたかもしれません。

このとき痛感したのは、査定に必要なのは「目利き」だけではないということ。

講座で繰り返し学んだ「知識と姿勢の両輪」があってこそ、クライアントとの信頼関係が築けるのだということです。

家財査定士とは、「値段をつける人」ではなく、「そのモノにまつわる想いや背景をくみ取り、依頼者と社会との架け橋となる人」。

講座で得たこの視点は、初めての現場という不安定な場でも、確かな支えとなってくれました。

4. クライアントから得た感謝の言葉と気づき

初めての家財査定現場を終えたとき、最も心に残ったのは、クライアントからの「プロに頼んで本当に良かった」という言葉でした。

そのご家庭では、故人が生前に集めていた膨大な趣味用品や生活雑貨が残されており、遺されたご家族は「何を残し、何を手放すか」に大きな迷いを抱えていました。

私が査定士として提示できたのは、金額としての評価だけではありませんでした。

ひとつひとつの品物に込められた背景や、どのような価値判断がされているかを丁寧に言葉にしてお伝えすることで、ご家族の“気持ちの整理”を後押しする時間にもなったのです。

たとえば、思い入れのあったオーディオ機器について、「市場価値としては控えめですが、当時のモデルとしては品質が高く、今でも愛用するマニアの方がいます」と伝えたところ、クライアントは「父がこだわって選んだものだから、そう言ってもらえてうれしい」と涙をこぼされました。

その後、その機器はリユース先へと引き継がれ、「大切に使ってくれる人がいるなら安心」と、手放す決断に前向きな納得感を持っていただけました。

家財査定士の仕事は、単に物品の価値を測るだけではなく、クライアントの心に寄り添い、思い出と向き合う過程をサポートすることでもあります。

査定の結果に納得してもらうというのは、金額に満足してもらうという意味ではなく、「なぜこの評価なのか」「どういう選択肢があるのか」といった説明を通じて、“納得できる決断”を一緒に導き出すことにあります。

この現場を通じて私は、「心の整理を支える」という家財査定士の本質的な役割を、改めて実感しました。

モノの価値を見極める力だけでなく、それを通じて人の思いを尊重する姿勢が、何よりも求められている。

そうした気づきこそが、私にとっての最大の学びとなりました。

5. まとめ:現場が教えてくれる“本当の価値”

家財査定士の資格を取得したとき、「これでようやくスタートラインに立てた」という気持ちがありました。

しかし、実際に現場を経験して初めて、「資格はゴールではなく、本当の学びの入り口にすぎない」ということを深く実感しました。

学んだ知識や査定の技術は、あくまで基礎にすぎません。

現場では、それぞれの家財にまつわるエピソードや、ご家族の思い、複雑な人間関係が絡み合い、単なる物品の評価だけでは対応しきれない場面が数多く存在します。

そこで求められるのは、状況に応じた柔軟な判断力と、依頼者の心に寄り添うコミュニケーションの力です。

「これは高く売れます」「これは価値がありません」といった表面的なやり取りではなく、「これはどんな背景があるモノなのか」「どんな形で次に活かせるのか」といった視点で向き合うことで、クライアントの信頼と安心につながる対応ができるのだと痛感しました。

まさに、現場こそが“真のプロ意識”を育ててくれる場所なのです。

これから先、より多くの家財に触れ、さまざまなご家族と関わっていく中で、私は「モノの価値を見極める」だけでなく、「その価値をどう伝えるか」「どう次につなげるか」という視点を大切にしていきたいと考えています。

家財査定士は、モノと人、過去と未来をつなぐ仕事です。

その責任とやりがいを胸に、今後も一つひとつの現場に誠実に向き合い、信頼される専門家として成長し続けていきたいと思います。

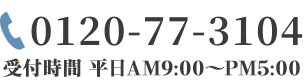

家財査定士について、くわしくはこちら