家財査定とリユースビジネスの相乗効果とは?

1. 今、注目される「家財査定士」とリユースの関係性

近年、リユース市場はかつてないほどの成長を遂げています。

サステナブルなライフスタイルが広がる中で、「使えるモノを捨てずに活かす」という価値観が社会に根づき始めているのです。

一方で、少子高齢化や単身世帯の増加に伴い、家財整理のニーズも年々高まっています。

生前整理や遺品整理などの現場では、モノの処分にとどまらず、「適切な価値で手放したい」という要望が増えているのです。

そこで注目されているのが、“家財査定士”という新たな専門職の存在です。

家具、家電、趣味の品など、幅広いジャンルの家財に対して適正な価値を見極める力を持つこの資格は、従来の「感覚的な目利き」から脱却し、リユース業界において信頼できる判断基準を提供します。

リユースビジネスと家財査定士。

この二つが連携することで、単なる再販売にとどまらない、新たな価値循環の仕組みが生まれようとしています。

今、モノと人をつなぐ“プロフェッショナルの視点”が求められているのです。

2. 家財査定がリユースビジネスにもたらすメリット

家財査定士の専門的な視点は、リユースビジネスにさまざまな好影響をもたらします。

その中でも特に大きなメリットは、仕入れ精度と販売力の向上にあります。

まず、適正な仕入れ価格の判断ができるようになる点は、リユース事業者にとって極めて重要です。

感覚や経験だけに頼る仕入れでは、過剰な価格での買取や見落としによる逸品の廃棄といったリスクが伴います。

家財査定士は市場の動向、商品の希少性や状態などを踏まえて総合的に価値を判断できるため、無駄のない仕入れが可能になります。

結果として、利益率の安定と向上につながります。

さらに、ジャンルごとに異なる価値基準を理解し、市場価値に即した販売戦略を構築できる点も大きな強みです。

たとえば、骨董・アンティーク・デジタル家電・ブランド家具といったカテゴリでは、それぞれ異なる流通チャネルや顧客層が存在します。

家財査定士の知識を活用すれば、どの品をどの市場にどの価格帯で流すかという戦略設計が精緻になります。

加えて、販売時には「なぜこの価格なのか」を説明できる説得力が求められます。

根拠ある査定に基づいた説明は、顧客の納得と信頼を得るために不可欠です。

とくに高額品や思い入れのある品の場合、感情面にも配慮した“価値の言語化”が信頼関係を築く鍵になります。

こうした理由から、家財査定のスキルは、リユースビジネスの現場で単なるオプションではなく、競争力を高めるコア資産となりつつあります。

3. 査定と販売を分けることによる業務効率の向上

リユースビジネスの現場では、家財の仕分け・査定・買取・販売といった一連の流れを限られた人員でこなすケースが多く、業務の効率化は大きな課題となっています。

その中で、「査定」と「販売」の役割を明確に分ける体制が注目されています。

まず、現場での査定者と販売担当者の分業により、それぞれの専門性を活かしながら時間と労力を削減できます。

査定士が価値判断を担当し、その情報を販売担当者が受け取って戦略的に販売に活かすことで、現場の混乱や作業の重複を防ぐことができます。

また、家財査定士の存在によって可能になるのが、「価値の見える化」です。

たとえば、なぜこの品物に価値があるのか、どの市場で流通しているのかといった情報を査定時に記録・提示することで、販売側の判断材料が明確になります。

これは単に商品の価格を決めるだけでなく、販売方針やターゲット層の選定にもつながります。

こうした業務の整理は、結果的に作業全体のスピードアップに寄与し、より多くの家財をスムーズにリユースへとつなげることが可能になります。

結果として、買取・販売件数の増加を促し、事業全体の回転率や売上アップにも貢献するのです。

このように、査定と販売を分業化し、家財査定士を中核に据えることは、リユースビジネスの効率性と成果を大きく引き上げる有効な手段となります。

4. 顧客満足度が上がる査定付きサービスの付加価値

リユースビジネスにおいて、単にモノを買い取るだけでは他社との差別化が難しくなってきています。

そんな中で、「家財査定士による査定付きサービス」を提供することは、顧客に対する大きな付加価値となります。

たとえば、査定書を添えた明確な提案は、価格の根拠を可視化し、売却や譲渡に対する不安を払拭します。

見積もりが単なる金額提示に留まらず、「なぜこの価値なのか」という解説を含むことで、信頼感と安心感を顧客に与えるのです。

さらに、家財査定士はモノの価値だけでなく、そこに込められた思い出や背景にも配慮した対応が可能です。

単なる商品としてではなく、「この品物にはこういう歴史があります」と丁寧に説明することで、依頼者の気持ちに寄り添いながら価値を伝えることができます。

こうした丁寧なコミュニケーションは、顧客との信頼関係を深め、リピートや紹介につながる要素となります。

結果として、サービスの本質が「ただの買取」から、「価値の再発見を促す体験型サービス」へと進化します。

顧客にとっては、手放す行為そのものが前向きなものに変わり、満足度の高い体験となるのです。

このように、査定サービスを導入することは、顧客満足度を高めると同時に、企業としてのブランディング強化やリピーターの獲得にもつながる、非常に有効なアプローチと言えるでしょう。

5. 事業拡大・差別化を図る鍵としての家財査定士の活用

リユース業界が成熟し競争が激化するなかで、「家財査定士」という専門資格を活用することが、事業の差別化と拡大における重要な鍵となっています。

まず、他社と明確に差別化できる要素として挙げられるのが、「プロによる査定力」です。

単なる経験や勘に頼るのではなく、体系的な知識と実践的な視点に基づいて価値を判断できる査定士が在籍していることで、企業の信頼性とサービス品質が一段と高まります。

特に高齢者や相続関連の案件では、「信頼できる第三者の目」が重視される傾向が強く、専門性のある査定士の存在が安心材料となります。

また、家財査定士はリユース分野にとどまらず、相続・空き家・生前整理といった複雑な社会課題への対応力も備えています。

たとえば、親が亡くなった後の家財整理や、空き家に残された品物の処分に悩む場面で、専門的かつ中立的な立場からアドバイスを提供できる査定士は、多様なニーズを抱える顧客層にとって大きな支えとなります。

こうした周辺分野への事業展開を後押しする存在として、家財査定士は今後ますます重要性を増していくでしょう。

さらに、人材育成の観点でも、家財査定士資格の導入は有効です。

査定力の標準化は業務の属人化を防ぎ、一定のサービス品質を担保する基盤となります。加えて、社員のスキルアップとモチベーション向上にもつながり、社内の人材定着やサービス強化にも寄与します。

今後の事業成長を見据えるうえで、家財査定士は単なる資格ではなく、「企業価値を高める戦略的リソース」として活用できる存在です。

信頼、専門性、多様性という時代のニーズに応える新たな武器として、その導入・活用が期待されています。

6. まとめ:家財査定×リユース=“信頼”と“収益”の両立

家財査定とリユースビジネスの連携は、単なる機能の足し算ではありません。

家財査定士の専門的な視点が加わることで、リユース事業そのものの「質」が大きく変わります。

感覚的な価格設定ではなく、市場価値・状態・背景といった多角的な要素をふまえた適正査定が、サービスへの信頼と顧客満足を高める土台となります。

その結果として生まれるのは、“信頼”と“収益”の両立です。

顧客は納得と安心を得られ、事業者は無駄な仕入れや機会損失を防ぎながら利益率を向上させることができます。

また、適切な査定によって資源の無駄な廃棄も防がれ、持続可能な社会の構築にも貢献できます。

つまり、家財査定士は単なる裏方ではなく、リユース業を価値あるビジネスへと導く“要”の存在です。

今後ますます求められるのは、「目利き」だけでなく、「人とモノの価値をつなぐ通訳者」としての役割を担える専門家。

リユースビジネスに取り組む企業や個人が、この“プロの目”を取り入れることこそが、差別化と成長の第一歩となるでしょう。

家財査定士の力を活かし、信頼されるサービスと収益性の高い事業の両立を目指す時代が、いま確実に始まっています。

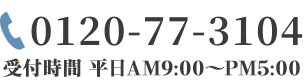

家財査定士について、くわしくはこちら