家財整理が進まない理由はこれ!心のブロックを外す方法

1. なぜ家財整理が進まないのか?

「片付けなきゃ」と思いながらも、つい後回しにしてしまう。

気づけば物が増え続け、どこから手をつければいいのかわからなくなる…。

そんな経験はありませんか?

実は、家財整理が進まないのは「物が多いから」ではなく、「心のブロック」が邪魔をしているからなんです。

例えば、

「まだ使えるのに捨てるのはもったいない」

「思い出があるから手放せない」

「いつか使うかもしれないから取っておこう」

こうした気持ちがあると、どんなに整理しようとしても決断が鈍り、作業が進みません。

でも大丈夫!心のブロックは、正しい方法で向き合えば外すことができます。

この記事では、家財整理を妨げる心のブロックの正体と、それを乗り越える方法を具体的に解説します。

「片付けたいのに進まない…」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

2. 家財整理が進まない「心のブロック」とは?

「片付けなきゃ」と思いながら、なかなか進まない…。

そんな経験、ありませんか?

実は、家財整理が進まない理由は「物が多すぎるから」ではありません。

本当の原因は、心のブロックが整理を妨げているからです。

多くの人が陥りやすい5つの「心のブロック」と、それを外すための方法をご紹介します。

① もったいない精神が邪魔をする

「まだ使えるのに捨てるのはもったいない…」

「高かったから手放せない…」

こう思ってしまうのは当然です。

私たちは、無駄にすることを避けるように育ってきました。

でも、考えてみてください。

使わずに眠らせておく方が、実は“もったいない”のではないでしょうか?

<解決策:使わないことが一番もったいない!新しい活用法を考える>

・「1年以上使っていないもの」は、今後使う可能性が10%以下(収納のプロの調査より)

・リユース(売る・寄付)を活用することで、誰かの役に立つ

・「捨てる」のではなく、「次の持ち主へバトンタッチする」という意識を持つ

② 思い出が詰まっていて手放せない

「これは旅行のお土産だし…」

「これは子どもが作った作品だから…」

思い出があるものほど、手放しづらいですよね。

でも、本当に大切なのは「物」ではなく、その思い出をどう残すかです。

<解決策:「記録」として残し、厳選した一部を保管する>

・写真に撮ってデータ化し、アルバムやクラウドに保存

・本当に大切なものだけ「思い出ボックス」を作って保管

・「〇〇が作った工作」のように、エピソードを添えて記録する

こうすることで、思い出を失わずにスッキリ整理できます。

③ いつか使うかもしれないという不安

「ちょっと高かったし、手放すのはもったいない」

「過去に一度だけ使ったことがあるし、また使うかも?」

「念のため取っておけば、役立つ日が来るかもしれない」

そんなふうに思って、なかなか物を手放せないことはありませんか?

実は、ほとんどの「いつか使うかも」の物は、そのまま押し入れやクローゼットの奥で眠り続けるのです。

そして、使う機会がないまま、数年後に「やっぱり使わなかったな…」と処分することに。

それなら、もっと早く手放せばよかったと思いませんか?

<解決策:「使う時期が決まっていないもの」は手放す>

「いつか使うかも…」という不安をなくすには、手放す基準を明確にすることが大切です。

☑1年以上使っていないものは手放す

統計的に、1年間使わなかったものは、その後も使わない確率が90%以上と言われています。

そのため、次のようなルールを決めると判断しやすくなります。

●服の場合

・「1年以上着なかった服は、来年も着ない可能性が高い」

・「流行が変わったり、体型が変わったりするので、出番がないままになる」

●家電の場合

・「買ったけど数回しか使っていない調理家電、本当に必要?」

・「何年も使っていないものは、レンタルやシェアのほうが便利なことも」

「1年以上使っていない=不要」と考え、手放す勇気を持ちましょう。

☑「迷ったものボックス」を作り、半年後に見直す

「いきなり捨てるのは抵抗がある…」という人は、一旦「迷ったものボックス」を作りましょう。

●迷ったものボックスの使い方

① 手放すか迷ったものを入れる

② 箱の外に「○月○日に見直す」と日付を書く

③ 半年後、中身を確認し、一度も使わなかったものは手放す

ポイントは、「箱の存在を忘れていたかどうか」!

半年間開けなかったものは、なくても困らなかった証拠なので、迷わず手放しましょう。

☑「捨てる」のではなく「売る・寄付する」ことで、罪悪感を減らす

「まだ使えるのに捨てるのはもったいない…」

そんなときは、他の誰かに使ってもらう方法を考えましょう。

●売る方法

・フリマアプリで出品

・リサイクルショップに持ち込む

●寄付する方法

・NPO団体や福祉施設に寄付

・海外支援プロジェクトを利用

特に、フリマアプリや買取サービスを利用すれば、不要品がお金に変わるため、手放しやすくなります。

「売れるかも」と思えば、気持ちが楽になりますよね。

④ 片付ける時間がない(先延ばし)

「忙しいから、時間ができたらやろう…」

そう思い続けて、気づけば1年経っていたりしませんか?

・休みの日にやろうと思っても、他の予定を優先してしまう

・片付ける時間を確保しようとすると、やる気がなくなる

・「時間があるときにまとめてやろう」と考えた結果、先延ばしに…

実は、「時間がない」のではなく、「やる気が出ないから後回し」にしていることが多いのです。

でも、片付けを先延ばしにすればするほど、物は増え、余計に片付けが大変になります。

では、どうすれば「時間がない」を言い訳にせず、スムーズに片付けられるのでしょうか?

<解決策:「時間がない」ではなく「少しずつやる」>

片付けは、一気にやろうとするからハードルが上がるのです。

「まとまった時間がないから無理」と考えるのではなく、スキマ時間で少しずつ進める意識を持ちましょう。

☑1日5分だけ!「小さく始める」

「今日は引き出し1つだけ」など、小さなスペースから始めると、気軽に取り組めます。

●おすすめのスモールステップ

・1日5分だけ片付ける(タイマーをかけると効果的)

・財布の中のレシートやポイントカードを整理する

・1つの棚だけ見直し、「今使っているもの」だけを残す

「5分だけならできそう!」と思うと、行動しやすくなります。

そして、5分始めると意外と集中して続けられることも多いですよ!

☑片付ける日をスケジュールに入れる

「時間があればやる」ではなく、「この日に片付ける」と決めてしまうことが大切です。

●スケジュールに組み込む方法

・カレンダーに「片付けの日」を記入する

・スマホのリマインダーを設定して通知を出す

・「週末の朝30分だけ」など、ルーティン化する

たとえば、毎週日曜日の朝に「5分だけ片付ける」と決めると、少しずつ習慣になり、自然と続けられるようになります。

☑「完璧にやる」のではなく、「まずは動く」を優先する

片付けが苦手な人ほど、「全部キレイにしないと意味がない」と思いがちです。

でも、それがプレッシャーになってしまい、行動できなくなる原因になります。

●考え方を変えるポイント

×「全部終わらせないとダメ」 → 〇「5分だけでも進めばOK!」

×「完璧に片付けるべき」 → 〇「できる範囲でやればいい」

「少しずつでも進んでいる!」と実感できると、モチベーションも上がります。

⑤ どこから手をつけていいかわからない

「何から始めればいいのかわからない…」

物が多すぎて、混乱してしまうこともありますよね。

<解決策:「売る・捨てる・残す」の3つの視点で分ける>

・「これは売れるかも?」と思うもの → 一度査定してみる

・明らかにゴミのもの → すぐ捨てる

・本当に必要なものだけを残す(数を決めると◎)

まずは、いらないものを1つでも手放してみることが大切です!

3. 心のブロックを外して家財整理をスムーズに進める方法

家財整理が進まない理由の多くは、「捨てることへの抵抗」や「決断できないこと」にあります。

しかし、少し考え方を変えるだけで、整理がぐっと楽になります。

① 「本当に必要か?」ではなく「今、使っているか?」で判断する

「これは本当に必要なのか?」と考えると、なかなか決断できません。

しかし、「今、使っているか?」を基準にすると、判断がしやすくなります。

<判断基準のポイント>

・直近1年間で使ったか? → YESなら残す、NOなら手放す

・使わなくても、今すぐ必要になったときに買い直せるか?

・「いつか使うかも…」と思っているが、その「いつか」は本当に来るのか?

1年以上使っていないものは、今後も使わない可能性が高いので、思い切って手放しましょう!

② 「捨てる」ではなく「活かす」選択肢を持つ

「捨てるのはもったいない…」と感じるなら、「活かす」方法を考えると、気持ちが楽になります。

< 3つの「活かす」選択肢>

① 売る(買取・フリマアプリ・リサイクルショップ)

→ お金に変えられるので、捨てるよりも納得感がある!

② 譲る(寄付・知人に譲る)

→ 必要な人に使ってもらえれば、社会貢献にもつながる!

③ 再利用する(アップサイクル・リメイク)

→ DIYで新たな価値を生み出すことで、愛着が持てる!

「手放す」=「捨てる」ではないことを意識すると、整理がスムーズになります。

③ 仕分けしやすいルールを作る

家財整理が進まない理由の一つは、決断に時間がかかることです。

そこで、「すぐに決められるもの」と「迷うもの」に分けるルールを作ると、整理がはかどります。

<仕分けのルール例>

・即決できるもの(明らかに不要 or 必要) → すぐに処理!

・迷うもの → 「保留箱」に入れて1か月後に見直す

1か月後、「保留箱」の中身を確認しても「やっぱり必要ない」と思えば、手放しましょう。

④ 1日5分から始める(ハードルを下げる)

片付けは、一気にやろうとすると負担が大きくなり、途中で挫折しがちです。

そこで、「今日は引き出し1つだけ」「この棚の上だけ」など、小さな範囲から始めるのがコツ。

<小さく始めるメリット>

・短時間でできるので、負担にならない

・小さな成功体験が積み重なり、片付けが習慣化する

・「やり始めると意外と進む」ことが多い

1日5分でも、続ければ1か月で大きな変化になります。

⑤ 家財整理アドバイザーに相談する

家財整理は、単なる片付けではなく、 思い出の品をどう扱うか、どのように整理するか を考える大切なプロセスです。

しかし、「どこから手をつければいいのかわからない」「家族と意見が合わない」「価値があるものを見逃したくない」など、多くの悩みがつきもの。

そんな時に頼れるのが家財整理アドバイザーです。

<家財整理アドバイザーに相談するメリット>

・家財整理のプロが最適な方法を提案してくれる

・思い出を尊重しながら、整理をサポート

・価値あるものを見極め、適正な判断ができる

家財整理アドバイザーに相談すれば、「処分」「買取」「寄付」「再利用」など、依頼者にとってベストな選択肢 を提案してくれます。

まとめ:まずは小さな一歩から始めてみよう!

「家財整理をしたいけど、なかなか進まない…」という方も、まずは小さな一歩を踏み出してみることが大切です。

☑1日5分でOK!引き出し1つから整理を始める

☑「迷ったら保留箱」をつくり、後から見直す

☑手放すときは「売る・譲る・再利用する」方法を考える

少しずつ行動を積み重ねることで、家財整理が楽になり、快適で心地よい暮らしが手に入ります。

「いつかやろう」ではなく、「今できることから」始めてみませんか?

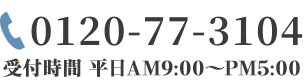

家財整理アドバイザーについて、詳しくはこちら