家財査定で見落としがちなポイント5選

1. その家財、本当に「価値なし」ですか?

「これはもう使わないし、捨ててしまおう」

家財整理の現場では、そんな“とりあえず処分”という選択が日常的に行われています。

引っ越しや生前整理、遺品整理など、限られた時間とスペースの中でスピーディに進めなければならない場面では、なおさらです。

けれど、その中に「本当は価値のあるモノ」が混ざっていることに、気づいていますか?

たとえば、古びたラジオ、傷のついた家具、使いかけの食器セット。

一見すると“価値ゼロ”に見えるかもしれません。

しかし実はそれらが、コレクターや専門店から高い評価を受けることもあるのです。

そんな“見落とされがちな価値”に光を当てるのが、「家財査定士」の仕事です。

目利きの力、リユース市場の知識、そして依頼者の想いに寄り添う力を活かしながら、ただの「古いモノ」を「価値ある資源」に変えていく――。

それが家財査定士の使命です。

この記事では、家財査定でつい見逃されてしまう5つのチェックポイントをご紹介します。

「捨ててしまう前に知っておけばよかった」と後悔しないために。プロの視点から、“見極めのコツ”をお伝えします。

2. 見落としがちなポイント①

「状態が悪いから価値がない」と思い込んでいませんか?

たとえば、表面に傷のある昭和のちゃぶ台、取っ手が外れかけたブランドバッグ、黄ばみの目立つオーディオ機器。

「もう使えないし、捨ててもいいか…」と判断してしまうケースは多いものですが――実はその考え、大きな損失につながる可能性があります。

実際、家財査定士の現場ではこうした「一見ボロボロなモノ」が、高値で引き取られる例が珍しくありません。

理由はシンプル。

“使える”かどうかではなく、“欲しい”と思う人がいるかどうかで価値は決まるからです。

・傷のあるちゃぶ台 → レトロ家具として海外バイヤーから高評価

・使い込まれたブランドバッグ → 補修前提でコレクターや修理業者に人気

・動かないオーディオ → 部品取りやマニア向けで根強いニーズ

つまり、見た目のコンディションだけで価値を判断してしまうと、損をする可能性があるのです。

3. 見落としがちなポイント②

「古いモノ=価値なし」の誤解

家財査定の現場でよくあるのが、「年季が入っている=価値がない」という早とちりです。

ですが、プロの家財査定士に言わせれば、その“古さ”こそが「今、価値あるモノ」に変わる可能性を秘めています。

以下の3つの観点で“古い家財”は再評価されるのです。

「古さ」が価値になる3つの理由

・昭和レトロやヴィンテージブーム

家具や家電、雑貨に至るまで、「昔のモノだからこそ」出せる味わいやデザインが、若い世代を中心に人気です。

・希少性・廃番品の市場価値

すでに生産終了となっているシリーズは、「探してももう手に入らない」というプレミアがつきやすくなります。

・メーカー・モデルによる付加価値

老舗メーカーの製品は、中古でも高評価を受けやすいブランドです。

さらに重要なのは、「使えるかどうか」だけで判断しないこと。

たとえ多少の傷や経年劣化があっても、リメイク素材やインテリアとしての需要が見込めるケースも多く、そこに価値を見出すのがプロの目利きなのです。

家財査定士は、市場データや製品の履歴だけでなく、「その時代にどう流通したか」「今どこで求められているか」といった文脈まで把握したうえで価値を判断します。

だからこそ、他人には“ガラクタ”に見えるモノも、価値ある資源として蘇らせることができるのです。

4. 見落としがちなポイント③

ジャンル外アイテムの見逃し

家財査定の現場では、いわゆる「家具」「家電」「ブランド品」など、いかにも価値がありそうなアイテムに目が行きがちです。

しかし、実際には“その枠に収まらないモノ”――つまり「ジャンル外」の品々にも、思わぬ価値が眠っていることがあります。

たとえば、

・昭和〜平成初期に配布されていた企業の【ノベルティグッズ】

・子どもの頃に集めていた【シール・カード・キャラクター文具】

・コンビニのキャンペーンでもらった【販促用マグカップやお皿】

・海外旅行のお土産で買った【ご当地限定アイテム】

これらは、いずれも「捨ててもいいかな…」と思われがちですが、コレクターやファンの存在を知っている家財査定士から見ると、立派な商品です。

「ジャンル外アイテム」が見落とされる3つの理由

・本人にとっての“価値感”に引っ張られがち

自分にとって不要・使わない・安物だと思っていると、価値を見逃してしまいます。

・市場での流通価格を知らない

実際にフリマアプリなどで高値取引されていることを、意外と多くの人が知りません。

・分類外・無印モノは査定対象外だと思い込んでいる

家財整理では「これは対象外かな?」と自己判断してしまうことが、価値の取りこぼしにつながります。

5. 見落としがちなポイント④

セット商品をバラで見てしまう

家財査定の現場でしばしば見かけるのが、「これは1個だけだから価値がない」と判断してしまうケース。

特に、食器やフィギュア、椅子や収納棚などの「セット商品」は、バラバラに扱ってしまうと、本来の価値を逃してしまうことがあります。

実は「セット」でこそ輝くアイテムたち

・ブランド食器のカップ&ソーサー:単体では数百円でも、セット揃いなら数千円に

・昭和のキャラクターフィギュアシリーズ:全5体揃えば、コンプリート価格で数倍に

・ダイニングチェアやネストテーブル:1脚では売れにくくても、4脚セットで需要アップ

・収納家具シリーズ:同じシリーズで揃っていれば、統一感が評価され高値に

このように、「個別」では価値が薄くても、「まとまり」になることで評価が跳ね上がるモノは少なくありません。

バラ見の落とし穴とは?

多くの人が、セットの一部を見て「これは使えない」「状態が悪い」と判断し、残りのアイテムも処分してしまう傾向があります。

しかし、家財査定士であれば、

・他の家から同型のパーツが出てくる可能性

・「1点欠け」の価値でも、希少性があれば買い手がつく

・修理・リペア・パーツ販売を前提に需要があるジャンル

といった可能性を踏まえ、パーツ単体の価値ではなく“全体像”からのアプローチができるのです。

「セット視点」を持つことのメリット

・うっかり処分を防げる

・1点1点査定するより、高く売れる可能性が上がる

・収納や引っ越し時にも、まとめて扱えるので効率的

6. 見落としがちなポイント⑤

背景や想い出に価値を感じない

モノの価値は、目に見える状態やブランドだけでは決まりません。

「どこで、誰が、なぜ手に入れたのか」――その背景にこそ、“隠れた価値”が宿ることがあるのです。

作家もの、注文家具はストーリーが命

例えば…

・無名の陶芸作家による器でも、個展出展歴や技法によってはプレミアがつくことも。

・オーダーメイドの家具は、市販品にはない意匠性・希少性から、高評価となるケースも。

・戦後すぐに手に入れた海外の輸入品は、当時の流通状況を加味すれば“歴史資料的価値”があることも。

“履歴”が価格を左右することもある

家財査定士は、以下のような情報に敏感です。

・どこのメーカーか分からないけど、丁寧に作られている→工房の特注品か?

・裏に名前がある→地域の作家や限定生産品?

・譲り受けた経緯やエピソード→記録として買い手に響く価値に

つまり、見た目では判断できない“物語性”に目を向けるのがプロの査定眼なのです。

想い出は、「価値のヒント」になる

感情と価値は別物、と考えがちですが、実はそうでもありません。

持ち主が語る「このモノにまつわる話」には、情報としての価値が含まれている場合が多いのです。

「これは○○百貨店の限定イベントで買った」

「当時、○○先生がデザインした一品で…」

「譲ってくれた親族が○○に勤めていて…」

これらは、“想い出話”であると同時に、査定額に影響を与える情報源でもあります。

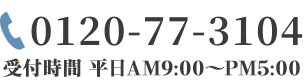

家財査定士について、くわしくはこちら