遺品整理で感じた感謝と達成感、クライアントの声

1. 遺品整理は“作業”ではなく、“心のケア”

遺品整理というと、「物を片付ける作業」というイメージを持たれがちですが、実際の現場では、単なる片付けでは済まされない深い感情と向き合う場面が多くあります。

故人が生前に大切にしていたモノ、長年暮らした空間、家族との思い出…。

それらにひとつずつ触れながら進める遺品整理は、まさに“心の整理”とも言えるプロセスです。

そんな繊細な作業に携わる「家財整理アドバイザー」は、ただ物を分類するのではなく、遺されたご家族の気持ちに寄り添い、思い出に敬意を払いながら丁寧に対応する役割を担います。

依頼者からの「ありがとう」の言葉や安堵の表情は、作業を超えた“人と人とのつながり”を実感できる瞬間でもあります。

この記事では、実際の現場で感じた感謝や達成感、そしてクライアントの声を通じて、家財整理アドバイザーの仕事の意義と魅力をお伝えしていきます。

2. 実例紹介①:一人暮らしの父の遺品整理を支えたケース

ある日、70代の女性から遺品整理のご相談をいただきました。

依頼者は一人暮らしだったお父様を看取られたばかり。

突然の出来事に加え、長年そのままになっていた実家の整理にどう向き合えばいいのか分からず、途方に暮れていたといいます。

現地に伺うと、押し入れの奥や引き出しの中から、古い写真や日記、手紙などが出てきました。

それらは見た目には古びていましたが、依頼者にとっては父との思い出が詰まった宝物。

私たちは、「処分すべきもの」と「残しておきたいもの」を一緒に一つひとつ丁寧に確認しながら、ゆっくりと整理を進めていきました。

特に印象的だったのは、亡き父から依頼者に宛てた未送信の手紙が見つかったとき。

読みながら涙を流す姿に、私たちも胸が熱くなりました。

作業後、依頼者はこう話してくれました。

「ただの片付けだと思っていたけれど、私にとっては“心の整理”でした。父ときちんと向き合う時間をくれて、ありがとう。」

この言葉は、家財整理アドバイザーとしての使命とやりがいを、改めて深く実感させてくれるものでした。

3. 実例紹介②:空き家になる実家の家財整理で家族の絆が深まったケース

依頼を受けたのは、地方にある一軒家。

数年前に両親が相次いで他界し、空き家となった実家の家財整理について、遠方に住む兄妹3人からの相談でした。

最初の電話口では「それぞれ生活があるので、なかなか足並みがそろわず…」という不安の声も。

実際、兄妹の間には処分や形見分けの進め方について考え方の違いがあり、話し合いもなかなか進まなかったそうです。

そこで家財整理アドバイザーは、第三者として中立の立場から関わり、作業の進行役として間に入りました。

まずは事前にオンラインで全員と打ち合わせを実施。

それぞれの思いや希望を丁寧に聞き取り、「思い出を大切にすること」と「空き家管理の負担を減らすこと」の両立を目指す方針を共有しました。

実際の現場作業では、各部屋ごとに「残す・譲る・処分」の区分を明確にしつつ、アルバムや記念品のような感情的価値のある物には一旦“保留”の選択肢も設けました。

途中、意見が分かれる場面もありましたが、アドバイザーの客観的な説明が介在することで感情的な衝突を避けられたのです。

印象的だったのは、押し入れの奥から出てきた母親の手紙の束。

それを読みながら、ふだんあまり感情を表に出さない長男が「母さん、俺たちのこと、よく見てくれてたんだな」とつぶやいた瞬間、場の空気が一変しました。

全員が自然に手を止め、思い出を語り合う穏やかな時間が流れたのです。

最終日、3人が口をそろえてこう言ってくれました。

「思い出を手放すんじゃなくて、持ち方を変えることができた。家族でまたつながれた気がします。」

このような場面に立ち会うたび、家財整理とは単なる片づけではなく、“家族の絆を再確認する時間”でもあると実感します。

家財整理アドバイザーは、そうした時間の演出者であり、伴走者。整理を終えたあとに残るのは“きれいになった家”だけでなく、“心の整理ができた家族の関係”なのです。

4. 家財整理アドバイザーの役割とは

家財整理アドバイザーの役割は、単なる「片づけ屋さん」や「清掃業者」とはまったく異なります。

遺品整理という繊細な場面では、モノの背後にある“想い”や“関係性”までを受け止める力が求められるからです。

多くのご家族が悩むのは、「何を残すべきか」「どこまで捨てていいのか」という判断の部分。

家財整理アドバイザーは、ただ不要品を処分するのではなく、そのモノに価値があるかどうか――金銭的な市場価値だけでなく、感情的・文化的な価値も含めて――を見極めるプロフェッショナルです。

たとえば、古い時計や家具、写真、手紙の束。ご家族にとってはただの“ガラクタ”に見えても、アドバイザーの目を通せば、それがリユース可能な財産であったり、次の世代へつなぐ大切な記憶であることがわかる場合もあります。

さらに、相続問題や兄弟間の意見対立といった場面では、当事者ではない第三者としての中立性が大きな意味を持ちます。

誰かの味方をするのではなく、それぞれの立場を理解しながら「公平で納得感のある整理」を導くのが、アドバイザーの本領発揮の場でもあります。

また、遺品整理にはどうしても“心の葛藤”が伴います。

故人への想い、整理することへの後ろめたさ、家族間のわだかまり――それらの感情をすべて見えないところで抱えているクライアントに寄り添い、時に話を聴き、時に背中を押す“心の支援者”でもあるのです。

だからこそ、家財整理アドバイザーに必要なのは「知識」や「技術」だけではありません。

「人の話を聴く力」「丁寧な気配り」「感情に共感する姿勢」といった、“人間力”が何より大切なのです。

遺品整理の現場に立つたび、私たちはモノを通して人と向き合い、そこにある想いを未来へとつなぐ役割を担っています。

それこそが、家財整理アドバイザーという資格の本当の価値なのです。

5. まとめ:ありがとうと言われる仕事に

遺品整理の現場に立つたびに、私たちは「モノを片づける」という行為の背後にある、家族の記憶や想いと向き合うことになります。

ただの清掃や整理ではなく、故人との別れに寄り添い、依頼者が前を向くための“心の伴走者”であること。それが、家財整理アドバイザーという仕事の本質です。

一つひとつの品物に耳を傾け、背景や価値を丁寧に見極める。

それは時間も手間もかかる作業ですが、依頼者が「本当に助かりました」「あなたにお願いしてよかった」と涙ながらに語ってくれるその瞬間、何にも代えがたい達成感と誇りが胸に広がります。

モノだけでなく、人の気持ちも整理する――そんな家財整理アドバイザーの専門性は、単なる技術職以上の価値を持ちます。

依頼者の“ありがとう”の一言が、私たちにとって何よりの報酬であり、次の現場に向かう力にもなるのです。

この仕事には、誰かの人生の節目に寄り添い、静かに支える力があります。

そしてそこには、必ず「感謝」と「再出発」の物語がある。

家財整理アドバイザーは、その物語を紡ぐ、見えない架け橋なのかもしれません。

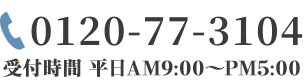

家財整理アドバイザーについて、くわしくはこちら