受講してわかった「プロの視点」の大切さとは?

1. 家財整理の現場で「目利き」だけでは足りない

家財整理の現場に立つと、よく直面するのが「これは価値があるのか、それとも捨てていいのか?」という判断の難しさです。

見た目が古いからといって価値がないとは限らず、逆に高価に見えても市場では需要がない場合もあります。

こうした場面では、経験や勘といった“目利き”だけに頼るのは非常に危うく、誤った判断がトラブルや損失につながることもあります。

特に、遺品整理や実家の片付けといったデリケートな場面では、モノの価値を問うことは単なる金銭的な問題にとどまりません。

思い出や感情も絡み合い、依頼者にとっては「判断できない」のが自然なのです。

だからこそ、客観的な基準と知識を持ち、冷静かつ誠実に対応できる“プロの視点”が求められています。

「家財査定士養成講座を受講する前までは、ある程度の相場感と経験で現場に対応していました。しかし、講座で体系的な知識と判断軸を学んでからは、<なぜその判断に至ったのか>を説明できるようになり、依頼者の信頼も明らかに変わりました。」

家財査定士養成講座の受講生からは、こんなお声を聞きます。

プロとしての根拠ある視点。

それが、これからの家財整理に不可欠なスキルであり、家財査定士の真価なのです。

2. 養成講座で学べた“見逃しがちな価値”

家財査定士の養成講座では、表面的な印象に惑わされず、モノの持つ潜在的な価値を正しく見極める知識と技術が体系的に学べます。

その中でも特に重視されているのが、「古い=価値がない」という一般的な思い込みを覆す視点。

たとえば、昭和期の家電や家具、希少な趣味用品などは、状態や型番、製造年代、ブランド、さらには当時の流通背景によって市場価値が大きく異なります。

こうした情報を読み取る力が、リユース可能な財産と単なる不要品を分ける鍵となるのです。

また、ジャンルごとに異なる査定基準も学習範囲に含まれており、たとえば家具であれば素材や構造、メーカー、デザインのトレンドを押さえ、家電では製造年や動作確認の要点、中古市場での流通状況を判断材料とします。

これにより、現場での査定において見落としを減らし、的確かつ公正な判断が可能となるのです。

単なる感覚や経験則では補えない査定判断を、根拠ある知識と体系的な評価軸によって裏づける。

この「見逃さない力」こそが、家財査定士に求められるプロの視点であり、養成講座の重要な学びの一つです。

3. プロの視点とは「売れる/売れない」だけじゃない

家財査定士に求められる視点は、単に「そのモノがいくらで売れるか」を判断することにとどまりません。

養成講座では、金銭的価値を軸とした市場評価だけでなく、感情的価値や文化的価値といった、数字では測れない側面も含めて総合的に考える力が重視されているのです。

遺品整理や実家の片付けといった家財整理の現場では、「売れないけれど捨てられない」モノに直面することが多いです。

それが家族の記憶を宿した写真、手紙、手作りの品であることも珍しくありません。

こうしたモノの背景には、故人や家族のストーリーが存在し、それを丁寧に汲み取る力が、信頼される査定士には欠かせないのです。

さらに、家財を通じて相続人や家族との対話が生まれることもあります。

このような場面で、査定士は一方的な“価値の決定者”ではなく、モノに込められた意味を共有・翻訳し、依頼者が納得のいく形で整理・手放せるよう導く“価値の通訳者”としての役割が求められます。

プロの視点とは経済的評価のスキルだけでなく、モノの背景を読み解く人間的な洞察力と、依頼者の心に寄り添う姿勢の両方に裏打ちされた総合的な判断力なのです。

4. 現場で感じた変化とクライアントの反応

家財査定士養成講座を受講した後、多くの実務者がまず実感するのは「モノの見え方」の変化です。

以前は見過ごしていた古い家具や家電も、型番・素材・生産年・製造メーカーなどの情報を手がかりに、市場での再流通可能性や文化的価値を読み取るようになれます。

つまり、表面的な印象や感覚だけでなく、根拠ある視点で価値を判断できるようになるのです。

たとえば、遺品整理の現場で「これはもうゴミでしょう」と言われていた年代物の扇風機についても、査定士の視点から「昭和レトロ家電としての需要がある」と説明することで、依頼者が思い直し、買取に至ったケースがあります。

こうした具体的な根拠をもった説明は、依頼者の安心や納得につながり、信頼の醸成にも大きく寄与します。

また、家財の整理では感情的な対話も避けて通れません。

とくに遺品整理の場面では、思い出の品や家族間の感情が複雑に絡むからです。

養成講座では、こうした繊細な状況に配慮しつつ、冷静かつ中立的な立場でコミュニケーションをとる重要性も学んでいきます。

その結果、「説明が的確で安心した」「第三者のプロに任せてよかった」といった声を得ることが増えていくのです。

つまり、プロの視点は単に「見極めの技術」にとどまらず、クライアントとの信頼関係を築き、より良い判断を共に導くための“伝える力”でもあります。

養成講座で身につけた知識と姿勢が、現場での信頼を高め、依頼者の満足度にもつながっていくでしょう。

5. まとめ:プロの視点は、人とモノをつなぐ架け橋

家財査定士は、単なる「モノの価値を見極める査定人」ではありません。

故人の想いが詰まった遺品や、長年使われてきた生活の道具に対して、金銭的価値だけでなく、感情的・文化的背景までを汲み取る“橋渡し”の役割を果たす専門職なのです。

養成講座では、単に目利きの技術を学ぶだけでなく、現場で求められる「人に寄り添う力」や「対話の姿勢」も重視されています。

価値のあるものを見逃さず、不要なものは適切に処分を促す判断力に加え、依頼者の心理的な負担を軽減するコミュニケーション能力も求められるのです。

正確な知識と倫理的な視点を備えた家財査定士は、依頼者にとって「安心して相談できる存在」となります。

その信頼が、満足度の高い家財整理や遺品整理の実現につながり、結果として社会全体の“モノの循環”を健全にする力にもなっていくのです。

家財査定士という資格は、単なる業務の幅を広げる手段ではありません。

人とモノの関係に丁寧に向き合い、その価値を正しく伝えるための“プロの視点”を身につけることが、何よりも大きな意味を持っています。

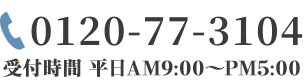

家財査定士養成講座について、くわしくはこちら