家財を誠実に査定し、

買取を斡旋するスペシャリストになる!

プロの家財査定士として仕事ができるコース!

プロの家財査定士として仕事をするには、さまざまなジャンルの家財を査定するスキルが必要不可欠です。

また最近では、相続や遺産整理のトラブルが増加しており、誠実に査定できる人材が求められています。

そのため講座では、

- 倫理の重要性

- 査定・買取についての専門知識

- 法令に関する知識

について詳しく学びます。

現在リサイクルショップを経営されている方だけでなく、これから起業をお考えの方や相続問題を専門分野にされている方にもお役に立つ必須のコースです。

自分の家財を整理してスッキリ暮らしたい人や、親の遺品をまとめて整理するために、専門業者に遺品整理を依頼する人が増えてきました。

しかし、

きちんと誠実に適正価格で査定してもらっているか分からない?

騙されたくない!

・・・という方が多いという現実も。

お客様のそんな不安を払しょくするために「誠実に適正価格で査定するスペシャリスト」が家財査定士。

家財査定士の資格を取得することで、

他社と差別化できるようになった!

お客様からの信頼度が上がった!

自信を持って査定できるようになった!

と好評です。

初心者でも短期間で査定スキルが習得できるプログラムを準備しています。

一緒に学んでみませんか?

- 大量に家財を買い取りたい買取企業の方

- リサイクルショップ、清掃業、廃棄物業などで遺品整理や生前整理のビジネスに参入したい方

- 士業やFPやコンサルの方で相続関連分野を専門とされている方

- 在宅でできる起業や副業の方法を探している方

- 同業者と差別化を図りたい方

- お客様からの信頼度を高めたい方

- 誠実な査定をすることで、遺品整理や買取のトラブルを減らしていきたい方

- リユース社会の実現に貢献したい方

1査定の専門知識が身に付く

専門的な査定の知識を学ぶことができます。

誠実にお客様に役立つ査定の第一歩は、適正な査定技術です。

偽物を見分ける(真贋)方法や買取時のポイントなど、査定する人が絶対知っておく必要がある知識を講座で学び、仕事で活躍するための基盤を作ります。

2現在の仕事に付加価値が付けられる

遺品整理や生前整理を切り口に、清掃業者や廃棄物業者が本業に付加価値を付けて仕事を拡げています。しかし、トラブルも多いという実情もあります。

家財査定士は「誠実」さを第一に資格を認定しています。

そのため、お客様から「誠実に査定してくれる専門家」という立ち位置で仕事を増やしてくことができます。

3今後、査定・買取の依頼件数の増加が見込める

高齢化に伴い、遺品整理や生前整理の「家財査定士」による、査定案件が増加傾向にあります。

この仕事でお客様に信頼していただくことで、口コミ紹介やリピートの増加が見込め、仕事の確保や売上アップにつなげることができます。

資格取得までの流れ

❶ 家財整理アドバイザー養成講座へのお申し込み

申し込みフォームより、お申し込みください。

❷ ご入金

講座の受講料をお振込みまたは、クレジットカードによりお支払いください。

❸ 受講

お支払い確認後、講座動画を視聴できるURLとパスワードをお送りしますので、そちらから受講ください。オンライン講座ですので、24時間あなたのご都合に合わせて受講が可能です。

2か月以内に受講及び認定試験にお取組みください。❹ 資格認定

受講が終わりましたら、「認定試験」にお取組み下さい。

(不合格の場合は、講座スタート日から6ヶ月以内に何度も再提出いただくことができます。)❺ 会員登録

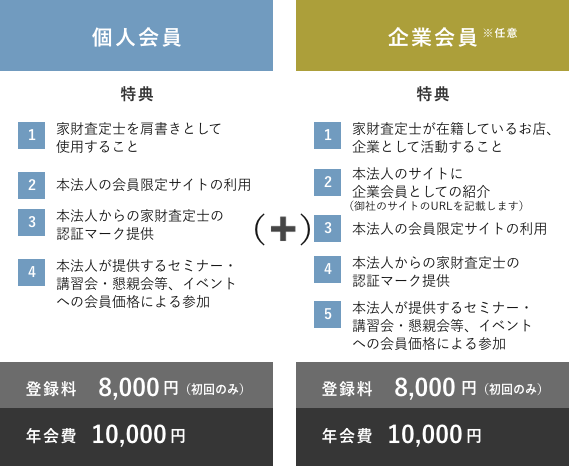

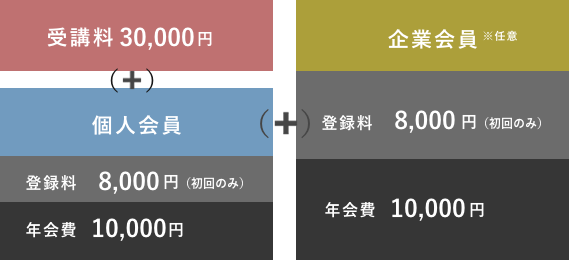

*企業会員をご希望の方は、まずは個人会員として登録いただき、その上で企業会員登録をお願いします。会費は、個人会員と企業会員の両方必要となります。

*なお、退会された場合は家財査定士としての資格は抹消されますので、ご了承ください。

家財査定士養成講座 カリキュラム

第1章 家財査定士とは

・家財査定士に求められる3つの役割とは

・信頼される家財査定士とは

・家財査定士の今後の市場

など

第2章 家財査定の基礎知識

・家財査定が求められる場面

・お客様の家財の取り扱い方と声掛けの方法

・知らずにやると大失敗!査定するときの注意事項

・査定時に持っていると役立つ便利グッツとは

・ブレると信頼を失う!独自の査定基準の作り方

・真贋の5つの肝や真贋のリスクとリスクを回避する方法

・査定料金の請求の仕方

など

第3章 失敗しない!買取の方法

・超重要!ブレインの使い方

・買取時のポイント(ブランド品、時計、骨董品、美術品、衣類、家具、古銭、記念硬貨など15ジャンルについてわかりやすく解説)

・クレーム対応法

など

第4章 しっかり稼ぐための販売方法

・買取商品を販売する5つの方法

・ヤフオク、メルカリ、ジモティーを活用するメリット・デメリット

・販売価格に迷ったときの価格設定法

・オークションを利用する秘訣

など

第5章 遺品整理の仕事のポイント

・遺品整理でよくあるトラブル事例

・見落としがちな家財の取り扱い

・遺族の気持ちに寄り添ったサポートを

など

第6章 生前整理の仕事のポイント

・生前整理でよくあるトラブル事例

・生前整理での家財査定士の役割

・モノより思い出

・価値あるものをまとめた家財ノートで数値化しておく方法

など

第7章 家財査定士の営業方法

・どのように顧客を獲得していくのか

・家財査定士の資格を活かす方法

など

■ 講座の進め方

動画でのオンライン受講となります。

受講生の方に、講座動画を視聴できるURLとパスワードをお送りしますので、そちらから受講ください。

オンライン講座ですので、24時間あなたのご都合に合わせて受講が可能です。

2か月以内に受講及び認定試験にお取組みください。

■ 試験

講座開始より2カ月以内に認定試験を提出ください。その内容で、資格認定させていただきます。

(不合格の場合は、講座スタート日から6ヶ月以内に何度も再提出いただくことができます。)

「認定試験」に合格し会員登録すると、認定証・会員カード・会員バッチが後日郵送されます。

家財査定士養成講座

受講から会員までの料金表

お支払い方法銀行振込、クレジットカード払い(paypal)

※お申込時にお振込先など、詳細をご連絡いたします。

認定資格家財査定士養成講座の受講と認定試験の合格及び会員登録により、家財査定士として認定されます。(認定証発行)

■ 受講資格

以下の受講規約に同意いただいている方

講座受講規約

第1条(受講料の返金)

受講生が納入した受講料については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。

第2条(資格の認定)

1.講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い後、その資格認定がなされる。

2.協会より前項の正式な資格認定がなされる前に、家財査定士を名乗ることはできない。

第3条 (情報の二次利用)

教材によって提供される情報を、複製、無断転載、転用、流用等、著作権法に違反して使用することを固く禁止する。

第4条(個人情報)

当法人は、会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。

第5条(資格の失効)

1.次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、資格を失効し、その後、当該講座並びに本法人の如何なる講座の受講もできない。また、失効した場合においても、受講料及び認定料の返金は一切しない。

(1)故意、過失を問わず本規約又は法令に違反した場合

(2)公序良俗に違反し、または他人に不利益を与えた場合

(3)本法人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害した場合

(4)他人の著作権、商標権等の知的財産権、または他人の肖像権、プライバシー権を侵害した場合

(5)詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為

(6)本法人の運営に支障を与える行為。

(8)本資格を第三者に譲渡した場合

(8)資格取得者が死亡した場合

(7)その他、本法人が不適切と判断する行為。

2.資格喪失後、本法人が所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為を禁止する。

第6条(免責および損害賠償)

講座受講期間は1年間となりますが、天災地変、戦争、暴動内乱、その他不可抗力、法令の改廃制定等によりやむを得ず、講座を変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。

2 受講生は、本法人が提供する教材、特典等の情報を自らの判断によりその利用の採否を決定するものとし、これらに起因して生じるいかなる損害に対しても、本法人は一切の責任を負わないものとする。

3 受講生と第三者との紛争、消費者クレームが発生した場合には、受講生の自己責任とし、本法人は一切責任を負わないものとする。

4 本規約に違反した受講生に対しての資格の取り消し等の措置によって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

5 万が一、本法人が受講生に対して損害賠償を負う場合、その額は受講生が払う受講費の額を超えないものとする。

6 受講生が資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該受講生に対して効力を有するものとする。

以上